装筐一半被叫停!临渭区两人因葡萄购销大打出手

金秋九月,正值临渭区官路镇葡萄产销旺季,因存储、购销引发的矛盾纠纷也随之增加。近日,临渭区司法局官路司法所与辖区派出所紧密协作,成功化解了一起因葡萄购销引发的纠纷案件,让双方握手言和,情暖秋收。

纠纷缘起:果品质量引发矛盾

杨某是官路镇某村阳光玫瑰葡萄种植大户,今年9月初,通过代办刘某与外省采购商肖某达成订购葡萄的口头协议,双方约定,肖某以3.1元/斤的价格收购杨某种植的阳光玫瑰葡萄,但要求葡萄单果重达到12克以上。随后,肖某支付了5000元定金。然而在组织葡萄装筐进程过半时,肖某发现葡萄单果重量不但未达到约定的标准,甚至有部分葡萄已经出现软果问题。随即,肖某要求停止装筐,并拒绝收购已采摘的葡萄。双方为此发生激烈争吵,引发肢体冲突,肖某愤而报警。

警调对接:联动协作破解困局

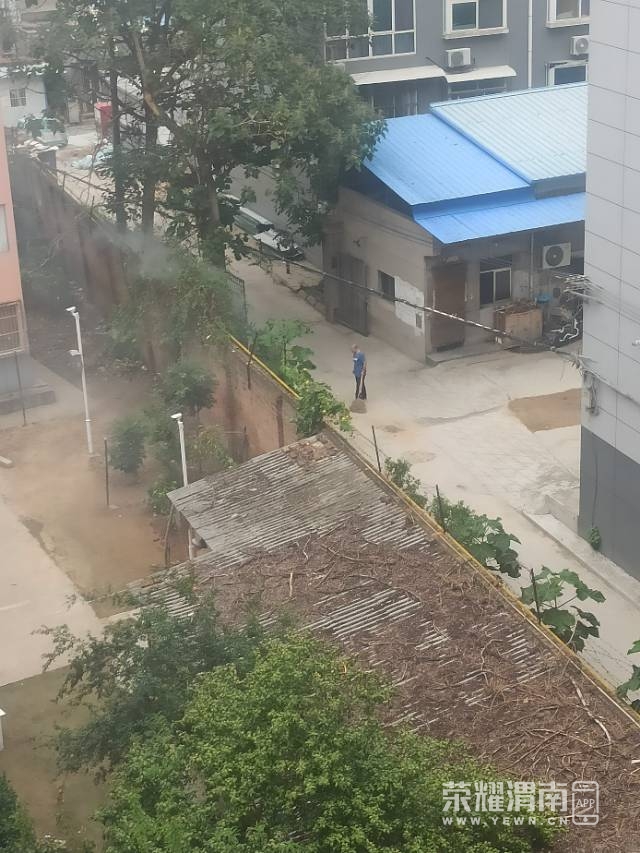

接到报警后,派出所民警迅速到达现场。了解事情经过后,民警意识到这起纠纷涉及农产品交易规则、合同履行等复杂法律问题,单纯依靠治安调解难以彻底解决。于是,依照“警调对接”工作机制,民警及时联系到了官路司法所,邀请司法所共同参与调解。司法所工作人员在简单了解情况后,与民警紧密配合,一方面安抚双方激动的情绪,避免再次发生肢体冲突;另一方面,详细查阅了双方关于葡萄购销事宜的微信聊天记录以及肖某向杨某支付定金的转账凭证等相关证据材料,对纠纷的来龙去脉有了全面且清晰的了解。

调解过程:“情理法”融合化干戈

调解过程中,司法所工作人员从法律、情理等多个角度入手。首先,向双方普及了农产品交易相关法律法规以及合同订立与履行的基本原则。明确指出,杨某向肖某交付的葡萄不符合双方约定的质量要求,在没有特别法定事由下,其行为属于根本违约。而肖某未及时履行果品验收义务,在杨某组织装筐进程已过半的情况下才提出拒绝收购的要求,自身也存在失误。从情理方面,工作人员动之以情,引导肖某体谅农户组织大量人工采摘、包装、装筐所付出的成本。在民警维持现场秩序和司法所工作人员的耐心调解下,经过数小时的协商,双方终于达成和解协议:杨某退还肖某2000元定金;针对已经装筐的葡萄,杨某自行售出,并于15日后将750个周转筐归还给代办刘某。双方当场签订调解协议,并表示对调解结果满意,不再追究对方责任。

此次纠纷的成功化解,是官路司法所积极践行“枫桥经验”、深化“警调对接”工作机制的一次成功实践。通过整合公安执法力量与司法行政调解资源,实现了优势互补,切实将矛盾纠纷化解在萌芽状态。下一步,官路司法所将继续完善多元解纷机制,不断提升矛盾纠纷化解能力,为营造安全稳定的社会环境和法治化营商环境贡献司法行政力量。

游客

游客